1964年致合伙人信

我们1964年的业绩

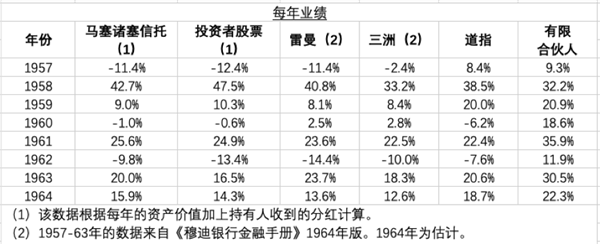

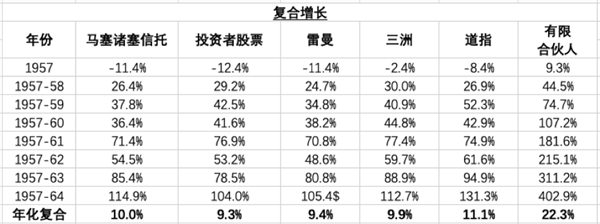

虽然我们1964年赚了4846312.37美元,但如果用我们的标杆——道琼斯工业复合指数(以下简称道指)——对比一下的话,会发现今年算不上是好年景。巴菲特合伙公司总共涨了27.8%,而道指涨了18.7%。有限合伙人的总收益是22.3%。合伙公司跑赢了9.1%,而有限合伙人跑赢了3.6%,这创下了我们自1959年以来的最差业绩——59年我们和道指的涨幅大致相同。

然而我并不感到灰心丧气。今年大市走势强劲,对我们来说,在这种环境下赶超道指是更困难的。道指肯定会有那么几年把我们打得一败涂地,但幸运的是,1964年我们逃过一劫。高歌猛进的市场会给我们带来麻烦,如果道指1965年的行情仍和1964年一样,那么我们将很难追上它的脚步,更不用说大幅跑赢了。

以下是最新数据,整理了道指历年的收益、合伙公司向普通合伙人分红前的业绩,以及有限合伙人的收益:

若按复利计算,业绩结果如下:

其他投资公司

我们会定期把自己的业绩和其他投资公司做对比,包括两个最大的开放式投资公司(共同基金),它们将95%-100%的资金投资于普通股;以及两个最大的分散化的封闭式投资公司。这四家公司是马萨诸塞投资者信托、投资者股票基金、三洲公司,以及雷曼公司。它们掌管着45亿美元的资金,股东约有55万人,在总资金量300亿美元的投资公司行业里,它们极具代表性。我的观点是,它们的业绩和行业的整体水平基本一致。那些资金量更为庞大的投顾机构,业绩也差不多是这水平。

我列举下表数据意在说明,道指不是一个能轻易战胜的对手。上述四家公司的精英人士们每年收取大约八百万美元的费用,这还只是业内的冰山一角。然而,公众花钱雇来的这些高薪知名人士的业绩还不如道指,一个无需管理的指数。

这两张表格中的规律引起了合伙人的疑惑:“到底为什么会这样?这些智力超群的资管人士明明拥有:(1)聪明且精力旺盛的团队,(2)几乎取之不尽的资源,(3)十分密切的商业人脉,(4)积累了几百年的投资经验。”(第四点让我想到一个故事:某人去应聘,简历上写着“二十年工作经验”。前东家看到后,改成了“一年工作经验,循规蹈矩重复了二十年”。)

这是个至关重要的问题,投资经理和有意向的投资者们本应该认真研究研究。再怎么说,300亿美元拿出百分之一,也有3亿美元之多。奇怪的是,华尔街几乎没有研究此事的著作,在证券分析师协会、日常会议、研讨会上也没人讨论这个问题。我的观点是,在评判美国大公司们的管理能力和业绩之前,这些投资机构应该先分析分析自己的能力和业绩。

在绝大多数情况下,跑平甚至跑输被动指数并不意味着缺乏智力或职业操守。我认为这种现象的成因主要是:(1)集体决策。我的观点也许有偏见:我认为不管组织大小,如果所有人都参与决策,那就几乎不可能做好业绩;(2)试图遵守大机构制定的策略和(在一定程度上)投资范围;(3)有一个以“安全”为出发点设立的制度框架,并且个人做独立决策的收益和为此承担的风险不匹配;(4)固守不合逻辑的多元化策略;(5)最后还有重要的一点:惯性。

以上评论或许有失公允。甚至连我们的数据对比都可能有失公允。我们的投资组合和投资方法和上述公司截然不同。但我相信,我们的合伙人和那些投资公司的股东们都明白,大家寻求的都是相同的目标——那就是通过持续投资于证券,将长期的平均资本回报率最大化,并将发生永久性资本损失的风险降到最小。既然我们有相同的目标,并且大多数合伙人除了投资于巴菲特合伙公司之外,也有可能投资于类似上述投资公司的其他机构,我认为用它们的业绩来和我们对比是很合理的。

毫无疑问,投资公司、投资顾问、信托部门等机构为投资者提供了重要的服务。他们服务的核心是实现充分的多元化、保持长期增值、让客户方便地进行投资决策。最重要的是,让客户远离那些看似很诱人但却狗屁不通的投资方法。除了少数机构外,绝大多数机构并不承诺卓越的投资业绩——尽管公众看了它们的广告宣传后,很容易自然而然地认为它们的业绩很好。

既然讲述了业绩比较的合理性,那么有一件事我可以向各位合伙人保证——未来我一定会继续这样做比较,不论结果是好是坏。当然,如果各位觉得这个比较标准不合适,请立刻表明反对观点,并且提出其他的比较方案,一定得是能够前瞻应用的方案,不能打马后炮。

再有一点——在业绩对比的表格里,我没有纳入世界上客户最多的投顾机构,也就是自主管理。人们关注自己的体重、打高尔夫球的分数、汽油账单,但却不肯对自己的投资技术进行量化评估,更何况评估的对象是世界上最重要的客户——也就是自己。评估马萨诸塞投资者信托或莱曼公司的管理造诣或许有学术意义,但客观地评估管钱的人的水平,才是涉及到每一分钱的大事。即使评估的对象是你们自己也不例外。

关于谨慎主义的问题

看着这些比较投资公司业绩的表格,大家可能会想:“虽说如此,但他们不是比合伙公司更谨慎吗?”如果向这些投资公司问出这个问题,他们一定会情真意切地说,自己就是更谨慎。如果向一百个分析师问出这个问题,我敢肯定其中绝大多数人都会为这些投资公司说话。我绝不同意。我自己90%以上的净值都在合伙公司里,我绝大多数家人也有不少投资,但这当然只能证明我的诚意,无法证明我观点的正确。

毫无疑问,这些投资公司投资的方式比我们要传统的多。许多人觉得传统和谨慎没什么区别。在我看来,这想法是大错特错。不论方法传统与否,都和谨慎没什么关系。

真正的谨慎行动,源自于明智的假设、正确的事实、合理的逻辑。这些品质有时会导致传统的行为,但也有很多时候会导致离经叛道的行为。地平说信徒说不定依然在哪个犄角旮旯里搞定期集会呢。

得到重要人士、知名人士、普罗大众的认同,不会让我们感到欣慰。即使他们不认同,对我们也没有影响。民意调查无助于我们的思考。只有当我们理解当下的情况时、事实清晰可见时、前路十分明朗时,我们才会往椅背上一靠,露出欣慰的笑容。这时,不管传统与否、不管他人认可与否,我们都明白——我们在用谨慎的方法取得进展。

上述说法或许十分主观。这个问题应该进行客观的分析。我的建议是,要想评估上述公司的策略,其中一种合理的方法是评估它们在下跌市场中的业绩。我们表格里只有三年属于下跌市场,不幸的是(仅对本次评估而言)它们都是中等程度的下跌。这三年里,我们每一年的投资业绩都优于那些传统的投资组合。

如果把这三年放在一起,它们的复利业绩将会是:

三洲公司:-9.7%

道指:-20.6%

马萨诸塞投资者信托:-20.9%

雷曼公司:-22.3%

投资者股票基金:-24.6%

有限合伙人:+45.0%

这个比较并非极度重要,但肯定有参考价值。比起宣称“我们持有(不管价格高低)美国电话电报公司、通用电气、IBM、通用动力,所以我们很谨慎”,这种比较方法肯定有意义的多。在任何情况下,对任何投资项目或投资管理(包括自我管理),都应该进行基于理性客观标准的评估。我建议,一个很重要的测试是评估在下跌市场中的业绩。

复利的乐趣

对于我仅叙述当代的投资实践,之前年信的读者们对此感到不满。他们渴望跨越几个世纪的时光,对投资策略进行深度学习,从而得到智力上的刺激。本章应运而生。

我们之前探究了两个投资专家的传奇,结果发现伊莎贝拉(支持哥伦布的远航)和弗朗索瓦一世(蒙娜丽莎的第一位买家)的行为纯属精神失常之举。他们的辩护者提出了许多从感情出发的琐论,但完全没有反驳我们列出的复利表格。

尽管如此,还是有一个刺耳的批评。有人指责说,本章全是负面观点,只评价了历史上的失败案例。他们希望本章记录一个反映了财务洞察力的案例,作为历史上优秀表现的标杆。

有一个故事脱颖而出。1626年,印第安人将曼哈顿岛卖给了臭名昭著的败家子彼得·米纽特【注:荷兰驻北美殖民地总督】,印第安人这项明智的交易将被历史永远铭记。据我所知,印第安人总共拿到了24美元,而米纽特得到了22.3平方英里的土地,也可以换算成621688320平方英尺。虽然很难通过类比销售额的方式估算价格,但每平方英尺20美元应该是现在的合理价位,那么曼哈顿岛土地的目前价格应该是12433766400美元(125亿)。对新手来说,这笔交易似乎很划算。然而,印第安人只要获得每年6.5%的收益(他们部落的基金经理肯定承诺能做到),就能对米努特大加嘲笑。每年赚6.5%,24美元过338年就会变成42105772800美元(420亿)。如果他们想办法再多赚个0.5%,每年赚7%,现值就会变成2050亿美元.

就说这么多吧。

有些人可能愿意在更短的时间跨度上审视投资策略。为了大家的方便,我们在此附上常用的表格,其中显示了100000美元在不同增长率下的复利收益情况:

本表格揭示了在财务方面,以下因素的重要性:

(1)活得长(在金融专家们厚厚的术语词典里,这叫“玛土撒拉技术”)【译注:玛土撒拉是《圣经》中记载的寿命最长的人物,据称活了969岁】

(2)高复合增长率

(3)以上二者的结合(本文作者倾情推荐)

需要注意的是,即使年化收益率出现很小的变化,也会对结果产生很大的影响。正因如此,我们虽然希望自己的收益远超平均收益,但是超过平均收益的每一个百分点,都有其实际意义。

我们的目标

大家可能注意到了,在上面的复利表格中,我并没有计算27.7%和22.3%这两个增速。27.7%是过去八年的生涯中,合伙公司的平均收益率;22.3%则是有限合伙人的收益率。长期来看,这种收益率是不可持续的,有以下几个原因:(别担心,我不会为了实现这个预言而故意留手。)

(1)一笔可观的资金若以这种速度增长,那么其体量很快就能比肩国债。

(2)在我们八年的历史里,证券市场经历了全面的重新估值,导致其增长率远高于普通股的实际收益,我认为此种增长在未来是不可持续的。在20-30年的维度上,我估计道指的年化收益大概是6%-7%,而非我们短暂历史中的11.1%。仅仅是这个因素,就会让我们的年化复合增长率降低4个点左右。要想让道指过去九年的收益率下降到每年7%,那么只要1965年跌个20.5%就够了。那些持有股权资产的人,显然应该做好准备,这种年份(甚至更糟的情况)时不时的就会出现。如果你持有的股权资产(比如巴菲特合伙公司)下跌20%-30%会导致你的情绪或财务陷入困境,那你就该赶快远离普通股投资。正如我们的大诗人哈里·杜鲁门【译注:1945-1953年的美国总统】所言:“如果你怕烫,就别进厨房。”当然,这个问题是你进“厨房”之前就应该考虑好的。

(3)长期来看,我们不认为合伙公司跑赢道指16.6%、合伙人跑赢道指11.2%这个业绩能维持下去。我们的资金已经连续八年跑赢道指,不过由于我们的利润分配安排,有限合伙人有一年没有跑赢。合伙企业的业绩肯定会有那么几年(注意,是几年)跑输道指,届时普通合伙人肯定会气得咬牙切齿(希望有限合伙人不要这样)。一旦这种事情发生,我们的平均超额业绩将会大幅下降。不过,我觉得未来也照样会有大幅跑赢道指的年份。然而,到目前为止,我们还没有经历过平庸(或者糟糕)的年景,因此平均业绩算下来非常好,但显然这种情形不会永久持续下去。

那我们期望达到什么样的目标呢?当然,我下面要说的话以猜测居多,我的投资哲学建立在如下理论上:先知能揭示的往往不是未来,而是他们自己的局限。

无论如何,各位合伙人有权了解我的期望,尽管这些期望不一定靠谱。我希望我们的长期投资实践能如下开展:

(1)道指的总收益(当然包括分红)平均下来是每年7%左右。但这一收益率,是巨大波动平均之后的结果。极端来看,每年的收益可能是负40%或正50%,大多数年份在负10%到正20%之间。

(2)向普通合伙人分红前,巴菲特合伙公司平均每年能跑赢道指10%。同理,利润的波动也很大,糟糕的年景里我们会跑输道指10%,而顺风顺水的时候能跑赢道指25%。

(3)二者结合起来,可得到巴菲特合伙公司平均17%的收益,以及有限合伙人14%的收益。收益率每年的差别可能会很大。当然,最终的幅度取决于(1)和(2)里的极端假设的相互作用。

我要强调的是,以上说法纯属推测,也许受我的私利和自尊心影响很大。任何对金融历史有所了解的人都会知道,此类推测的结果是必然错误的。这封信中最好不要出现此类内容,但鉴于合伙人们经常问这个问题,而且完全有权问这个问题,所以我将其保留。我们巴菲特合伙公司的首要目的是获得长期的合理回报,我的业绩也理应得到记录,尽管以后回过头来看可能显得我很愚蠢。我有个相当严苛的观点:任何投资经理,不管是经纪人、投资顾问,还是在信托部门、投资公司,都应该愿意明确说明他想要实现的目标,以及衡量成果的判断标准。

我们的运作方式

在之前的年信里,我总是将我们的投资活动分为三大类。现在,我觉得分成四大类更合适。新增加的一类是“普通型——相对低估”。一方面,这反映了我对“普通型”内部一直存在的关键细微差异的进一步考虑;另一方面,反映了这部分持仓的地位——它从一个不起眼的小种类,变成了我们总持仓里愈加重要的一部分。它的重要性日益增加、迄今为止带来的成果也十分丰硕,我们便有必要投入时间和精力寻找类似的机会。最后,它反映了一种新型的、有些独特的投资技术的发展和实践,此种技术旨在完善这一类投资活动的预期和连贯性。这样一来,我们的四大类投资活动即为:

1、“普通型——基于私有化价值”

这一类包含了普通的被低估的证券,其决定因素主要在定量方面,但我们也会比较关注定性因素。通常来说,它们的股价不太会立刻改善。它们看上去平平无奇、缺乏市场关注,主要就是价格便宜。换句话说,我们在仔细分析之后发现,它们的市场价格要远低于对私人所有者而言的价值。我要再次强调,定量因素是关键,我们将其置于首要位置,但我们也重视定性因素。我们喜欢杰出的管理层、优秀的行业,也喜欢管理层和股东从怠惰到进取的转变。但我们要的是价值。

在这一类里,我们多次遇到了“左右开弓”的美妙情况——如果外部因素导致市场上涨,我们就获利;如果下跌,我们就以便宜价格买成控股股东。虽然绝大多数时候出现的是前一种情况,但后一种情况构成了一份保障,而绝大多数投资行为是缺乏保障的。在1964年报告中,我提到我们是三家公司的最大股东,今年我们继续加仓。这三家公司的基本价值都在以非常优异的速度增长,我们在其中两家公司里完全保持被动、不干涉公司决策,只在第三家里略有运作。我们不太可能主动插手这三家公司的决策,但如果需要插手,我们也做好了准备。

2、“普通型——相对低估”

这一类包含了一些证券,它们的价格比同等质量的其他证券便宜。我们希望它们的价格显著低于目前的估值标准,但对它们来说,(通常由于规模较大)“对私人所有者而言的价值”是没什么意义的。当然,在这一类里,比较的时候必须是苹果比苹果,不能是苹果比橙子,我们正努力朝这一目标前进。绝大多数情况下,我们对行业或公司没有足够的了解,不能做出明智的判断——遇到这种情况,我们就直接跳过。

如前所述,这类持仓一直在增长,并产生了非常优异的结果。我们最近开始采用一项技术,该技术有望大幅降低估值标准整体变化带来的风险。例如:A公司当前市盈率12倍,而某质量相同或较差的公司20倍,那么我们以12倍的市盈率买入A公司,但随后市场发生重大重估,导致后者市价降低至10倍市盈率。

这一风险始终困扰着我们,因为相对于“普通型——基于私有化价值”和“运作型”来说,在这一类持仓的操作过程中,我们是束手无策的。随着这一风险消失,我们认为这一类持仓有着光明的未来。

3、“运作型”

“运作型”证券有明确的时间表,这些机会源自于公司的运作——合并、清算、重组、分拆等等。这些跟市场传言或“内幕消息”无关,而是来自公开信息。在公开披露文件之前,我们不会行动。它们的风险主要不在于大市的涨跌(尽管有时也会受到影响),而在于某些意外因素导致运作中止。这种扫兴的意外包括政府阻挠、股东不批准、税务审批不通过,等等。许多运作型机会的盈利空间很小。这种机会就像是在找计时器里还剩最后一点时间的停车位。然而,由于它们易于预测且持有时间短,亏损只是偶尔的事,每年的收益也还可以。相对于“普通型”来说,它们能年复一年带来更稳定的绝对收益。在熊市里,它们一砖一瓦地积攒着收益;在牛市里,它们会拖累业绩。长期来看,我希望它们能和“普通型”一样跑赢道指。

4、“控制型”

“控制型”——这种机会非常罕见,但一旦出现,体量一般都不小。除非我们一出手就买下大量股份,否则它们一般是由“普通型——私有化价值”演变而成的。通常,它们的价格一直很便宜,久而久之我们就买下了大量的股份。这样一来,我们就能部分或全部地控制公司的活动。此时我们是积极介入经营,还是继续静观其变,取决于我们对公司前景和管理层能力的评估。

我们不会为了介入而介入。如果其他条件不变的话,我宁可让别人来经营。然而,如果有必要以介入的手段提升资本效率,我们也绝不会袖手旁观。

不管介入与否,“控制型”机会本身都应该有相当的低估。价格有吸引力,是这种机会的必要条件。一旦我们取得控制权,这笔投资的价值就不再受反复无常的市场情绪的影响,而完全取决于企业本身的价值。

刚才我在“普通型——基于私有化价值”里提到了三家公司,我们是这三家公司的最大股东。它们可能涨也可能跌,如果跌了,我们会很乐意把它变成“控制型”。但假如它们的上涨到与内在价值相匹配的价格,我们就卖掉它们,完成一次成功的“普通型——基于私有化价值”操作。

要评判“控制型”投资的成败,至少要在几年的维度上看。买入首先就需要时间。有时还需要强化管理层、重新分配资本、进行令人满意的出售或合并,等等。这些因素都是以年为单位的,不能以几个月的结果论成败。正因如此,在“控制型”机会上,我们要寻求比较大的获利空间——如果获利空间不大,我们就另寻机会。

在买入阶段,“控制型”和道指经常同进同退。在之后的阶段,它们的表现会更像是“运作型”。

大家可能有兴趣了解:从我们手里买下上一个“控制型”机会——也就是邓普斯特磨坊制造公司——的买家,现在的境遇不错。这与我们的预期相吻合,也给我们带来了快乐。如果一项投资需要依靠最后一个买家的愚蠢而获利(华尔街管这叫“博傻理论”),那这项投资就是脆弱的。而在十分低估的价格买入、在中等的价格卖出、获得不错的回报,则能带来大得多的快乐。

我之前提到过,我们的资金在这几大类中的分配,很大程度上取决于我们手头上的机会。正因如此,在道指下跌的年份,我们的仓位分配会大大影响我们相对于道指的业绩,但仓位的大头是在“普通型”上还是在“运作型”上,却是运气成分居多。我之前说过,不论是好是坏,单独一年的业绩都无关紧要,大家不用太在意。这就是原因之一。

为了说明资金在这几大类中分配的重要性,我以过去三年的业绩来举例。这里用的算法和巴菲特合伙公司整体业绩的算法不一样,我们按市值计算每一类持仓的平均月度投资,并且包含了借的钱和办公成本,等等。(要进行类别之间的比较,这是最准确的方法)普通型、运作型,以及道指的表现如下:

显然,运作型(包括了控制型)是1962年的大救星,如果我们在这一类的仓位轻,最后的业绩就会差得多——不过鉴于当年的市场环境,我们的业绩依然会相当不错。当时我们确实有可能给运作型的仓位很低,但这是由当时手里的机会决定的,并不是我预测市场之后对症下药。正因如此大家要知道,1962年我们的仓位配比情况是很幸运的。

1963年,我们进行了一次出色的“运作型”操作,极大地提振了业绩,而“普通型”的表现也很好,结果就是这一年的业绩十分辉煌。如果“运作型”的业绩一般(比如1962年的程度),我们相对于道指的业绩就会差得多。这次并非得益于我们的组合配比,而是情况本来就很好。

最后是1964年,运作型极大的拖累了业绩。在道指大幅上涨的年份里,比如1964年,这种情况出现是很正常的,但这一年拖累的比我们想象中要多。马后炮来看,如果我们持仓全都是普通型,这一年就会很爽,但我们不打马后炮。

我希望上述表格可以说明:某一年的业绩会受诸多变量的影响——其中一些变量我们无法控制,也无法洞察。我们认为这几种持仓都是好生意,而且它们可以齐头并进,使得我们不会过度依赖某一类持仓。每种持仓内部都可以有更多细分,从而减少某一类持仓暂无机会导致整体停摆的风险。

税项

一提到纳税账单,有些合伙人就发出了痛苦的呻吟。当然,如果我们完全无税可交,恐怕也会有类似的声音出现。

许多聪明人都在投资上犯了错,其中,踩中“基于税收考虑”这个坑的人应该是最多的。我有个朋友是西海岸的著名哲学家,他认为生活中犯下的绝大多数错误,都源自于忘记了自己的初心。当“税收”这个超级情绪扰动器出现的时候,这一点也就尤为明显。(我还有个朋友是东海岸的著名哲学家,他最介意的不是丧失政治权利,而是因纳税而丧失自己的钱包)

让我们回到西海岸。人投资的真正目的是什么?肯定不是少纳税,虽然少纳税或许是达成最终目的所要考虑的一个因素。然而,不应该将手段与目的混淆,我们的目的是获得最大的税后复合回报率。假如有两个方案,它们的税前回报率相同,但是一个要纳税,一个不用纳税,那么很显然后一个的回报率比前一个的要高。然而,实际上这种情况是极其罕见的。

要想从3000支股票中选出20支,然后证明它是未来一年里最优秀的持仓组合,这几乎是不可能的。如果我们的目标是将税后复合回报率最大化,我们只要在目前价格上买下最有吸引力的证券就行了。鉴于这3000支证券的价格不断变化,这意味着我们也要变化(希望这种变化意味着我们能多纳税)。

显然,一支股票上个月或上一年的表现,不构成持有与否的理由。显然,如果去年买到一支涨的好的股票,即使我们内心里再欢乐,也不意味着这支股票今年依然是最佳选择。

如果出现盈利,那么调仓就意味着要纳税。只要新机会的预期收益能拉开差距,那么纳税额有多少就无关紧要了,极少数情况除外(我得承认确实有这样的情况出现)。我一直不理解,那么多人的长期资本收益比平均情况还低,他们有什么必要把纳税当成洪水猛兽呢?(我们的税收政策表明,比起挖沟这种体力活,拿股票炒来炒去更受社会欢迎)

我的听众里很大一部分是实用主义者,所以我最好也摆脱理想主义思维。只有三种方法可以彻底避免纳税:(1)和财产一起灭亡——对我来说这有点太极端了,就算是最狂热的避税人士也会谨慎看待这剂“药方”;(2)把财产送人——这么一来当然就不用交税了,但衣食住行也就没着落了;(3)把赚到的钱再赔回去。如果你对这种避税手段感到垂涎欲滴,那我不得不佩服你——你显然信念坚定、勇气过人。

因此,巴菲特合伙公司将继续致力于让投资收益最大化,而非让纳税金额最小化。我们将尽最大努力增加财政部的收入——并在规则允许的范围内,将纳税比率降到最低。

过去几年,在财税、资管行业出现了一种有趣的现象,那就是“交换基金”的出现。交换基金是投资公司们发明的,他们用自己公司的股权和投资者所持有的上市证券做交换。一般的销售话术会说,用单一证券交换多元化投资组合,可以起到推迟(在热情似火的销售人员嘴里,“推迟”有时会读作“消除”)资本利得税的效果。只有在赎回交换基金的份额时,才需要纳税。而有些人比较走运,他们会碰上我们前两段说到的那几种愉快状况,然后就彻底不用纳税了。

这些涉足交换基金的人,他们行为背后透露的逻辑十分有趣。他们显然不想持有自己的持仓,否则就不会抓住一切机会把它们换掉(还要交一笔客观的佣金——数额通常要到100000美元),换回来的是类似的烫手山芋,持有它们的是一群同样恐税的投资者。公平起见我得指出,当所有受盘人都已提交证券、准备交换时,他们有机会重新审视投资组合,并且可以退出。但据我所知,只有很小一部分人会选择退出。

自从1960年“交换基金”这个点子诞生以来,现在已经成立了(据我所知)12家这样的基金,还有另外几家正在筹备。鉴于它们的总销售额超过了6亿美元,说明这个点子还是有人买账的。所有这些基金都配备了投资经理,通常会抽取总资产0.5%的管理费。这些基金经理面临一个有趣的问题:别人雇他们来对基金进行明智的管理(在其中五家最大的基金里,目前的费用是每年250000美元到700000美元不等),但由于他们从证券提供者那里继承了低税基,他们的一举一动几乎都要产生资本利得税。当然,他们很清楚,就算他们增加了资本利得税,那也是为了那些纳税敏感人士,毕竟他们来买交换基金的目的就是避税。

我上面说的比较直白,我相信在有些情况下,对于既要避税又要投资的人来说,交换基金可能是最好的解决方案。尽管如此,我觉得这些交换基金构成了一个有趣的实验:如果既要管理资金,又要避免纳(太多的)税,那些最受尊敬的投资顾问会取得什么样的业绩呢?

三支最大的交换基金都成立于1961年,目前的资产总额约为3亿美元。其中一支叫多元化基金,它的汇报期按财年算,要想提取相关数据并转换成自然年比较复杂。另外两个是联邦街基金和威斯敏斯特基金(分别是第一和第三大),管理它们的投资顾问监管着至少20亿美元的机构资金。

这是它们存续至今每年的业绩:

这是纯纯粹粹的管理业绩。没有算销售佣金,基金代替股东支付的税款已经全部加回了业绩。

还有人想避税吗?

一些杂事

《汽车新闻》12月21日报道称,福特汽车公司计划在1965年斥资7亿美元,在全球范围内增加6742000平方英尺的场地。巴菲特合伙公司也不甘落后,计划在1965年春季增加227.25平方英尺【译注:约21平方米】的场地。

1956年5月5日,我们的第一个有限合伙公司(巴菲特联合有限公司)成立。当时,我们的净资产有105100美元(猜猜那100美元是谁的),而到了1965年1月1日,我们的净资产增长到了2607400美元,于是就有必要针对内部流程进行一次重组。除了大胆地将办公面积从682平方英尺增加到909.25英尺,我们还会请一位非常能干的人加入组织,他将负责行政(以及其他)工作。对比尔·斯科特来说,这一举措有利于节省他的时间,让他能专注于他的强项,也就是证券分析。关于此事,我会在年中信里继续汇报。

比尔(他的工作依然十分出色)和他的妻子在合伙公司有298749美元的投资,占他们净值的很大一部分。我们的新同事(在他目前的雇主完成替换之前,我不会透露他的名字)和他的妻子儿女也在合伙公司有一笔不小的投资。苏珊和我在巴菲特合伙公司的权益有3406700美元,几乎是我们净值的全部——除了一家名叫Mid-Continent Tab Card Co.的本地公司,我在1960年买下了它,当时的股东还不到10个人。除此之外,我的三个孩子,我的父母,两个姐妹、两个姐夫、岳父、三个阿姨、四个堂兄弟姐妹、五个侄女侄子,他们所有人加起来,直接或间接持有1942592美元。所以说,我们依然在自食其力。

我们这门生意有很极端的季节性——一年只营业一天。这对文件流通造成了很大麻烦,但贝丝和唐娜仍然很好地解决了各种问题。

毕马威公司依然负责财产审计这项重要工作。我们继续给他们设定严苛的期限——而他们一如既往地出色完成。在今年的审计证明里,大家会看到他们采用了新的流程,除了年终的定期审计之外,他们每年还会再突击审计我们两次。

最后,我要向积极配合的合伙人们致以最真诚的谢意,你们及时、妥善地递交了材料,节省了我们大量的时间,让我们能埋头于本职工作——那就是赚钱。我很庆幸自己能将绝大多数时间用于思考如何投资,而非在鸡毛蒜皮的小事里挣扎。我们能有这种效率,一方面是因为合适的组织结构,而最关键的是有一批紧密协作的合伙人。我非常感谢大家,我们都因此变得更富有了。

我们过去的措施是:现有合伙人的近亲若想加入,则没有最低资本限制。今年各种子子孙孙如潮水般涌来,于是合伙人对我们这个措施提起了质疑;因此我决定:现有合伙人的直系亲属若想加入,最少也要投入25000美元。

两周内,大家会收到:

(1)一封信。为了方便大家申报1964年联邦所得税,信里记录了巴菲特合伙公司1963年的必要信息。附件里和报税有关的只有这封信。

(2)毕马威公司出具的1964年审计报告,阐述了巴菲特合伙公司的运营和财务状况,以及大家的资本金情况。

(3)一封有我签名的信,阐述大家截止1965年11月11日在巴菲特合伙公司的权益情况。这封信中的数据和审计报告中的吻合。

(4)合伙协议的附表A,列出了所有合伙人。

如果有不明白的地方需要解释,请告知我或者比尔。即便我们有优秀的人手,但随着我们队伍的壮大,信件丢失、漏寄、写错数字等问题出现的可能性也越来越大,如果我们出了失误,请务必指出。我们下一封信将于7月15日前后寄出,总结上半年的经营情况。

诚挚的

沃伦·E·巴菲特

1965年1月18日

——1964年致合伙人信至此结束——

1964年大市情况:

美国经济情况:

1964年大事记:

-巴菲特的父亲霍华德·巴菲特去世

-林登·约翰逊总统在国情咨文中宣布“向贫困宣战”,开始了自罗斯福新政以来最大的扶贫计划

-《1964年民权法案》通过,美国废除种族隔离

-美国政府首次宣布“吸烟有害健康”

-BASIC编程语言诞生

-勃列日涅夫成为苏联领导人

-中国试爆第一颗原子弹

价投圈讨论:点击此处

翻译+整理:研究院小青