1965年致合伙人信

我们1965年的业绩

我们1965年“向贫困宣战”大获成功。【译注:“向贫困宣战”是美国约翰逊政府1964年起实施的减贫政策】

具体说来,截止年底我们比去年减少了12304060美元的贫困。

去年的年信里有一节的标题是“我们的目标”(注意,不是“我们的承诺”),我在本节中提到:“我们尽力做到……向普通合伙人分红前,巴菲特合伙公司平均每年跑赢(道指)10%。跑赢的幅度波动会很大,糟糕的年景里我们会跑输道指10%,而顺风顺水的时候能跑赢道指25%。

此后第一年的业绩就超出了我的估计,迅速证明了我的预测能力之差。我们的总收益是47.2%,道指(包括持有道指所获得的分红)是14.2%,这是巴菲特合伙公司有史以来跑赢道指的最大幅度。当然,这种失败的预测是没有人愿意公布出来自取其辱的。这种结果也不大可能持续下去。

下面整理了道指历年的收益、合伙公司向普通合伙人分红(超过6%的部分的25%)前的业绩,以及有限合伙人的收益:

若按复利计算,业绩结果如下:

去年过完,一个问题也随之浮现:“怎样才能保持这种业绩?”这个行业的一大劣势就是完全没有“势头”这个说法。假如通用动力1965年占国内新汽车注册量的54%,那我们大可假设它1966年的数据也不会有很大变化,因为用户忠诚、经销商能力、生产能力、消费者画像等等。但巴菲特合伙公司并非如此。我们每年都从头开始,市场的发令枪一响,我们就重新进行估值。1966年的合伙人,无论是新是老,都不太会因为我们1964和1965年的努力而获益。曾经的方法和主意获得成功,不代表未来的方法和主意也能成功。

我依然希望,长期来看我们能达成去年信里(还有很多复印件可供取阅)“我们的目标”一节中所期望的成果。然而,如果有谁认为去年这种业绩会成为常态,那就好像每周都去“哈雷彗星观测俱乐部”一样,是一种不切实际的愿望。毫无疑问——我们会有亏损的年份,也会有跑输道指的年份。但我依然相信,未来我们平均下来可以跑赢道指。如果我的期望发生了改变,我会立刻告知大家。

其他投资公司

我们会定期把自己的业绩和其他投资公司做对比,包括两个最大的开放式投资公司(共同基金),它们将95%-100%的资金投资于普通股;以及两个最大的分散化的封闭式投资公司。这四家公司是马萨诸塞投资者信托、投资者股票基金、三洲公司,以及雷曼公司。它们掌管着50亿美元的资金,股东约有60万人,在总资金量350亿美元的投资公司行业里,它们极具代表性。我的观点是,它们的业绩和行业的整体水平基本一致。那些资金量更为庞大的投顾机构,业绩也差不多是这水平。

我列举下表数据意在说明,道指不是一个能轻易战胜的对手。上述四家公司的精英人士们每年收取大约1000万美元的费用,这还只是业内的冰山一角。然而,公众花钱雇来的这些高薪知名人士的业绩还不如道指,一个无需管理的指数。

好几个规模最大的投顾机构(有的管理着数十亿美元)旗下也有投资公司,一方面是方便小客户,另一方面是出于宣传目的。这些基金的业绩和我们上面列出的四家公司大体相似。

我坚信标杆的作用。上述的投资经理们在工作时经常会运用标杆。他们频繁地研究市占率、利润率、资本回报率等标杆的变化。他们的整个决策流程都和各种标杆挂钩——不论这些标杆是关于管理层、行业,还是比较优势。我相信他们也会给自己新业务的成果、投顾业务的收益能力设立标杆。毕竟,说到投资观点和决策,标杆难道不是不可或缺的吗?当然,我不认为我评判自己业绩的标杆(我希望这也是合伙人评判我的标杆)放之四海而皆准、适用于所有管钱的经理。但我确实相信,任何涉足资金管理的人都应该设立标杆,他和他的委托人都要很清楚,为何该标杆具有合理性?以及评判周期应该有多长,等等。

弗兰克·布洛克在1965年11-12月的《金融分析师杂志》中对此进行了很好的阐述。谈到投资业绩的标杆,他说:“……然而,事实是一旦谈到这个话题,大家就打哈欠。如果投资管理机构追求的始终是最佳业绩,那小心谨慎地设立评价标杆也就不奇怪了。顾客不索要正式的业绩报告也没有关系。仅仅是自尊心这个因素,就会促使我们每个人客观地评估自己推荐的成果。而如果缺少了用来体现结果的准确的数字,是做不到客观评估的。一旦掌握了这些信息,就有可能进行更深的分析,发现其中反映的优势和弱点。涉及到复杂的工业组织时,我们对那些拒绝利用最优秀工具来了解自己公司情况的管理层大加批评。而我们自己却没有用类似的工具,展现我们管理他人金钱的效率,这是无可辩解的失败……因此,我们有责任向大家报告,那就是绝大多数投资管理机构的数据处理流程中,并不包含业绩评价机制。事实是令人遗憾的:许多机构宁可不知道自己做的有多好或者有多差。”

坦白地说,我之所以坚持要有标杆,而且我们大家要用同一个标杆,我是有自己的自私理由的。超越标杆让我感到快乐——正如卡西·施腾格尔【译注:20世纪美国棒球运动员,以金句频出闻名】的诗句:“不在乎失败的人,注定是失败者。”更重要的是,我得确保自己不会因为错误的理由(出现了失败的年份)而遭到指责,而仅因为正确的理由(跑输道指)遭到指责。我的合伙人以正确的方法评判我,这会促使我把工作做得更好。最后,提前设立标杆还有一个好处,那就是一旦我们的业绩变平庸了(或者更糟),我们可以中止这门生意——过去的成功不该影响对当下业绩的判断。标杆的存在,让人们为糟糕的业绩找借口的空间变小了。(桥牌打不好是因为屋里光线不好。)虽然设立标杆这种事情,听上去似乎是自讨苦吃且无利可图,但根据我对商业的观察,我可以向大家保证,在许多投资和工业组织里,这种评判机制都是非常有益的。

如果各位要评判其他人(或者自己)在投资领域的表现,请设立几个标准,并且对其进行应用和阐释。如果你无法接受我们的标准(和道指相比较,期限最少三年),那你就不应该继续合伙。如果你觉得可以接受,那么只要我们跑赢了道指,即使收益为负你也要能坦然面对。

复利的悲伤

通常,写到这里的时候我会放慢脚步,谦虚地纠正一下过去四五百年的历史错误。尽管每年只写寥寥几段,但对于哥伦布、伊莎贝拉、弗朗索瓦一世、彼得·米纽特,以及曼哈顿的印第安人,我认为我已经尽力重塑世界对他们的看法了。经过上述努力,我顺便展现了复利的强大力量。为了吸引读者的吸引力,我将这些文字命名为“复利的乐趣”。眼尖的读者也许会发现,今年的标题有小小的改变。

体面的复合收益率(我愿以体面换取更高的收益率)加上新进的资金,使得我们今年年初的资本达到了43645000美元。之前很多人问我,资金量的上升会不会拖累我们的投资业绩。每次我的回答都是“不会”。我曾向大家保证,如果我的想法变了,我会立刻告诉大家。

截至目前,我不觉得资金量的增加拖累了我们的运作。事实上,我相信在过去的几年里,我们如果没有这么多的资金,业绩反而可能不如现在好。这是因为我们运气很好,几项投资恰好有合适的规模——既足够大,大到足以影响业绩;又足够小,小到我们可以掌控。

现在我觉得,我们已经接近资金规模增加会产生不利影响的临界点了。但鉴于这涉及到很多变量,我不想把话说的太死。在某些市场和行业环境下的最优规模,到了其他环境下却可能太大或太小。之前曾有过几次,我认为短期来看规模小一些会更好,但绝大多数时候我认为规模大一些会更好。

然而,从目前的情况来看,我认为规模变大对未来业绩的影响更有可能是负面的。对我个人来说这不一定是坏事,但对大家的利益来说可能是坏事。

因此,除非情况发生变化(我们遇到了资本增加能改善业绩的情况),或者新的合伙人除了资金之外还能为合伙公司提供其他东西,否则我不想再引入新的合伙人。

若想有效贯彻,唯有一视同仁。我已经告诉苏珊,如果我们有了新的孩子,就让她给孩子另找其他合伙公司。

我估计,现有合伙人的提款(出于税务或其他原因)金额应当接近增资金额;随着资金的增加,我估计我们的业绩曲线只会稍显平缓。目前,我不认为我们需要通过限制现有合伙人增资的方式,来控制资金规模。

在医学界人士眼中,这一章的内容可谓铁证如山,证明我们已开发出有效的抗甲状腺药物【译注:甲亢的症状有烦躁、无法入睡、心跳过速等】。

经营趋势

去年我讨论了我们的几种投资类别。我知道,跟大家讲这些无异于酷刑折磨,所以我就不再重复说明每个种类的特征了,大家看去年的信就好。然而,我应该简单讲讲我们几类业务的最新情况,让大家更好了解它们各自的长处和短处。

“运作型”现在变得很不稳定。这一年,我们往“运作型”只投入了约600万美元,找到的机会也很有限。虽然我们赚了141万美元,约合投入资本的23.5%(这里只算了净资产——然而绝大多数“运作型”可以通过借钱来操作,算上借的钱,我们的总回报率要更高),其中半数收益来自于一个机会。在当前的情况下,我认为如果继续将大量资金投入“运作型”,也很难得到真正不错的回报率了。尽管如此,我们依然会竖起耳朵等待偶然出现的重要机会,并且继续做一些回报不错的小机会。

“普通型——基于私有化价值”1965年的表现很好。随着道指上涨,这类机会变得越来越稀少,但一旦出现,通常都不小。去年年信的开头,我提到我们是三家此类公司的大股东。1965年,我们通过要约收购的方式,处置了1964年年底操作的规模最大的一家公司,巴菲特合伙公司由此实现了318.8万美元的收益。1964年年底,我们这项投资有45.1万美元的未实现升值。因此,虽然税收效应降低了,但我们1965年从这笔买卖上得到的经济收益只有273.7万美元。我列举这些数字是为了说明,不论任何一年,我们的应税实现收益和经济收益都没有必然联系。

上述案例说明了“普通型——基于私有化价值”的基本概念。一个私人所有者非常乐意(在我们看来,也是非常明智的)以较高的价格取得一家公司的控制权,而那些仅仅是零敲碎打买股票的人是不愿意出这种价格的。这么多年来,这是证券市场的常态。尽管我们的这类持仓和股票大市一起走的很好,但偶尔会产生巨大的利润,原因就是上面提到过的这类公司行动。

“控制型”则迎来了一个新成员,是从“私有化”型转过来的。自1962年11月起,我们不断收购伯克希尔-哈撒韦公司的股票,收购原因和之前的那些案例大致相同。然而,我们最后买下了大量的伯克希尔股票,取得了控股地位,而没有像以往那样卖给市场上的其他人。

1962年,我们以每股7.6美元的价格开始买入伯克希尔。给出这种价格,其中一个原因是由于纺织行业发生了变化(而前任管理层迟迟没有意识到),他们只好关停了几个已经过时的工厂,结果造成了巨额损失。战后,伯克希尔的业务大幅下滑。当时伯克希尔正处于巅峰,1948年的税前盈利约295万美元,有1.1万名员工和11家工厂。

1965年我们取得控制权的时候,伯克希尔仅剩下2家工厂和大约2300名员工。令人惊喜的是,剩下的业务有出色的管理层,我们完全不需要从外部引入人才。我们买入时的价格是每股7.6美元(然而,由于我们1965年上半年的大笔买入,平均成本拉升至14.86美元),但截至1965年12月31日,公司单单是净营运资本(不算固定资产)就有每股约19美元。

拥有伯克希尔是一大幸事。毫无疑问,公司的盈利能力是由纺织行业的状况所决定的。但好在我们运气极佳,拥有肯·蔡斯这样的一流管理者,还有几位优秀的销售人员各负责一块业务。

在目前炙手可热的市场环境下,虽然伯克希尔的盈利能力肯定比不上施乐、仙童相机、国家视频公司,但持有它依然是极度舒适的。正如一位西海岸哲学家所言:“既吃麦片又吃奶油泡芙,才是好的饮食习惯。”

鉴于我们拥有控制权,我们对伯克希尔价值的评估,是基于对这门生意的审计,而非它作为可交易证券的价格。如果伯克希尔的市价上涨了5美元,对巴菲特合伙公司也毫无意义——我们不会卖掉它。同理,如果它下跌了5美元,对我们也毫无意义。我们持仓的价值是由公司的价值所直接决定的。我在对持股估值的时候,靠的并不是上天的启示。(也许买下上述三支股票的人确实得到了天启——但我需要更脚踏实地的东西才能睡着觉。)我尝试着根据自己对资产、盈利能力、行业情况、竞争地位等因素的了解,进行谨慎的估值。我们不会在这个价格就卖掉它,也不会以年终估值的价格卖掉持仓的其他公司——真要卖的话我们早就卖了。

我们的最后一类是“普通型——相对低估”。随着其他类型的机会越来越少,这一类的重要性与日俱增。

老实说,操作这类机会的感觉比其他三类要虚无缥缈的多,而我是喜欢脚踏实地的人。因此,我认为相对于其他类型的持仓,这一类的成果不那么稳固,对其未来进行预测的意义也不大。无论如何,“普通型——相对低估”1965年的表现很不错,其中一个原因是我们去年年信里提到的新方法,这个方法能降低风险,还有可能提高收益。无论哪一年,我们都能靠它降低风险,而1965年它显然也提高了我们的收益。需要指出的是,我们去年仅用两项投资就给这一类带来了很好的业绩。

坦诚起见,我也要指出:1965年,巴菲特合伙公司经历了公司历史上最差的一次投资,这项投资也属于“普通型——相对低估”类。

总的来说,1965年我们取得了出人意料的成果。我们投资决策的数量不多,但质量很好,并且大环境的发展缩短了我们操作所需的时间。不过也有刚才提到的那个例外。步入1966年,我并没有特别多的好点子,但我觉得确实有几个好机会,规模也不小。我们能否获得比较大的头寸,取决于市场环境的好坏。

总而言之,大家要知道,1965年我们流出的比流进的多。

多元化

去年,我说绝大多数投资经理的业绩还不如随机选股,我认为主要是由于以下原因:“(1)集体决策。我的观点也许有偏见:我认为不管组织大小,如果所有人都参与决策,那就几乎不可能做好业绩;(2)试图遵守大机构制定的策略和(在一定程度上)投资范围;(3)有一个以“安全”为出发点设立的制度框架,并且个人做独立决策的收益和为此承担的风险不匹配;(4)固守不合逻辑的多元化策略;(5)最后还有重要的一点:惯性。”

请大家注意今年11月发出的文件,我在“基本原则”里加了一条:“7、我们的集中度远高于其他投资机构。如果我们掌握的事实和逻辑正确、内在价值出现大幅改变的可能性非常低,那么我们可能会将高达40%的净资产投入单独一支证券。”

显然,在多元化问题上,我们的策略和其他几乎所有的公共投资机构都不一样。说实话,如果我们有50个不同的投资机会、每个机会的数学期望(这个名词指的是将所有可能情景下的业绩,包括不好的情景,根据各自出现的概率进行调整——请大家别打哈欠)都能每年跑赢道指15%,那自然是最好不过了。如果这50个机会不存在相关性(相互之间不会产生影响),那我可以各分配2%的仓位,然后高枕无忧,因为它们整体跑赢道指15%的可能性非常高。

但现实并非如此。

我们极度勤奋地工作,也只能找到寥寥无几的好机会。按我的定义来说,期望业绩(上文已经定义过)每年要跑赢道指至少10%,才能称得上好机会。在我们找到的几个机会里,它们各自的期望差异是很大的。我们的问题始终是:“我该投入多少给第一名(根据相对业绩的期望排名)、多少给第八名?”很大程度上,这取决于第一名和第八名的数学期望有多大的差距,同样也取决于第一名的业绩突然变差的可能性。两个证券的数学期望可以完全相等,但其中一个有5%的概率跑输道指15%甚至更多,另一个的概率仅有1%。这种情况下,由于期望可能产生很大的偏差,我们就不太会想将太多仓位投入进去。

乍一听,大家可能觉得我们的运作是十分精密的过程,但其实不是。无论如何,我们的工作是厘清事实、将事实与经验和逻辑相结合,最后得到期望。虽然我们的尝试可能是不精确的、受感情影响的,但这门生意就是这样。多年的证券投资决策形成的业绩,能够体现你做此类计算的水平——不管你是否意识到自己做了这样的计算。我相信,如果投资者很清楚自己的思维所遵循的路径,就能取得明显的优势。

有一件事我可以向大家保证。如果一支基金的目标是取得优秀业绩,那么如果它的投资组合(无论基金经理管理1000美元还是10亿美元)包含了上百只股票,那这种运作方式就是不合逻辑的。一百支股票可以减小投资组合期望的偏差,但不能弥补它对投资组合整体期望造成的拖累。

任何投资者,如果研究完这些证券的投资价值(不管它们的标签多天花乱坠)之后,依然选择持有这么多证券,那他的投资一定是诺亚教的——什么都要凑一对。这种投资者应该去驾驶诺亚方舟。虽然诺亚的行为可能符合久经考验的生物学原则,但投资者这么做的话就是偏离了数学原则。(我的水平也就仅限于平面几何,所以我把合伙企业里的数学家们全都请出去了,但有一个人是例外。)

当然,其他人持有一百支证券这种不合逻辑的行为,并不能用来证明我们自己的正确。他们错在过度的多元化。然而为了达成目标,我们肯定需要进行适度的多元化。

最佳的投资组合取决于:可选机会各自的期望;以及可以容忍的业绩变化的幅度。选择的机会越多,每年的实际结果与期望结果之间的误差就越小。同样,假如不同选择之间的期望业绩存在差距,那么选择的机会越多,总的期望结果也会变低。

为了实现更好的长期业绩(请记住,我说“业绩”的时候,指的都是相对于道指的业绩),我情愿承受每年业绩的波动。简而言之,这意味着我宁愿将大量资金集中在我认为最好的机会上。我很清楚,这可能会导致我们某些年份的业绩很差——而如果多元化程度更高的话,可能不会那么差。不过这也意味着我们的业绩会出现反弹,而且我认为长期来看,会让我们跑赢道指的幅度更大。

大家已经见过类似的案例了。我们跑赢道指的幅度,已经从1958年的2.4%提升至1965年的33%。如果和第三页列出的那些基金做对比,大家会发现我们的业绩波动幅度要大得多。我可以用波动较小的方式运作,但这会导致业绩也受影响——虽然哪怕受影响也能大幅跑赢其他投资公司。回首以往,想到这个问题,我只觉得自己之前应该再集中一些。正因如此,我更新了基本原则,并进行了如上的冗长解释。

我要重申:上述论证是比较离经叛道的(这并不能说明我是对的还是错的——这只说明大家需要自己思考),也许你的观点和我不一样——如果真是这样,合伙公司就不适合你。很明显,我们仅会在非常稀少的情况下动用40%的资金——鉴于这样的机会十分稀少,我们一旦遇见,就有必要进行集中。在合伙公司九年的历史中,我们动用超过25%的资金的情况大概只有5到6次。相对于其他机会来说,此类机会必须能够大幅跑赢道指。它们还必须有非常优秀的定性和/或定量状况,从而将发生严重的永久性损失的可能性最小化(短期价格一切皆有可能,而这正是每年业绩出现波动的原因之一)。在为单个投资设定限制时,我试图将单个投资(如果和其他投资有相关性,那就按一组算)对我们总投资组合能造成的影响控制在跑输道指十个点以内。

目前,我们有两项投资超过了25%的仓位——有一家“控制型”公司,还有一家我们永远不会主动介入经营的大公司【译注:这家大公司应该是美国运通】。值得指出的是,我们1965年的业绩主要来自于五项投资。1965年,我们从这几项投资中获得的收益(有的投资在过去几年也有收益)从80万美元到350万美元不等。要是看看我们规模最小的五项投资的总业绩,大家会发现实在是平平无奇(这个形容已经非常宽容了)。

有趣的是,资管文献极少就“如何实现最优多元化”进行演绎计算。所有文献都建议进行“充分”多元化,但那些对“充分”一词进行了量化定义的人,从不解释自己是怎样得出结论的。既然如此,我们就借用著名学者比利·罗斯【译注:美国演员兼作家】的话,对过度多元化做个总结:“如果你有后宫佳丽三千,那你不可能对她们都知根知底。”

一些杂事

去年,我们宣布了一项大胆的扩张行动,增加了227.25平方英尺的场地。老资格的合伙人们听了纷纷摇头。鉴于我们1965年的营运收益有12304060美元,我觉得这并不算过度支出。幸好我们签的不是百分比租约。【译注:百分比租约指的是根据销售额的一定百分比确定租金额,常见于商店和购物中心】在经营方面,我们的运作十分顺利。得益于我们的布置,我认为在资管行业里,我用在思考投资上的时间的百分比应该比任何人都高。当然,这得益于我们杰出的团队和积极配合的合伙人。

约翰·哈丁【译注:哈丁是巴菲特1964年信里提到的“新同事”,来自奥马哈国民银行信贷部】接管了所有行政事务,并且成果斐然。比尔·斯科特继续研究投资的细节信息,极大提升了我们的净利润。贝丝·菲汉、唐娜·沃尔特,还有伊丽莎白·哈农(她于11月加入了我们)准确而高效地处理了大量的事务(秘书注:老天啊,实在太多了!)。

上述人员及其配偶(每人一个)和子女,在合伙公司的投资总计超过60万美元。苏珊和我的投资有6849936美元,这样一来我就不敢下午翘班去看电影了。这几乎是我们净值的全部,除此之外我们只有一家名叫Mid-Continent Tab Card的公司的股份,是我1960年买入的,这是家本地公司,股东不到10个人。

除此之外,我的许多亲戚都投资了合伙公司,包括我的三个孩子,我的母亲,两个姐妹、两个姐夫、岳父、三个阿姨、两个叔叔、五个堂兄弟姐妹、六个侄女侄子,他们所有人加起来,直接或间接持有2708233美元。

毕马威公司依然十分出色,他们高效地进行了审计和税务统计。这既要有努力、又要有能力,而他们二者兼备。今年他们搬来一台电脑来处理问题,我自然担心会不会出错、把其他人误算成了一般合伙人。然而,一切都很顺利。

两周内,大家会收到:

(1)一封信。为了方便大家申报1965年联邦所得税,信里记录了巴菲特合伙公司1963年的必要信息。附件里和报税有关的只有这封信。

(2)毕马威公司出具的1965年审计报告,阐述了巴菲特合伙公司的运营和财务状况,以及大家的资本金情况。

(3)一封有我签名的信,阐述大家截止1966年1月1日在巴菲特合伙公司的权益情况。这封信中的数据和审计报告中的吻合。

如果大家对这封信或对我们今年的情况有不明白的地方,请告知我。我很难把大家想问的问题都预料到,所以如果有什么把你绕晕了,就跟我说一下。比如说,去年有一个合伙人给了我们一个很好的建议,是关于个人资本账户对账的。

我们下一封信将于7月15日前后寄出,总结上半年的经营情况。

诚挚的

沃伦·E·巴菲特

1966年1月20日

——1965年致合伙人信至此结束——

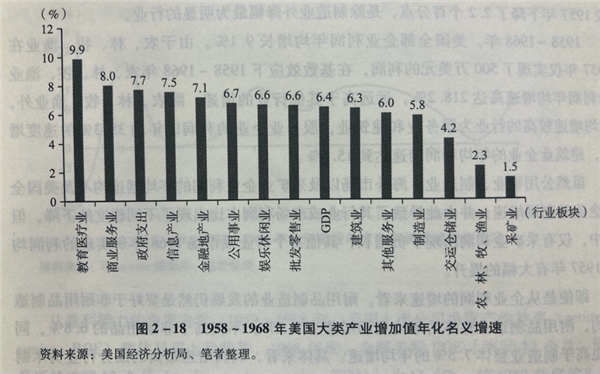

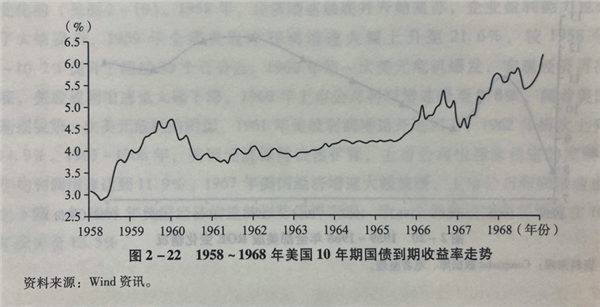

1965年大市情况:

美国经济情况:

1965年大事记:

-巴菲特被选为伯克希尔-哈撒韦公司的执行董事

-第一家赛百味快餐店开业

-《猫和老鼠》被哥伦比亚广播公司搬上电视

-美军抵达越南

-马丁·路德·金领导了多次民权游行活动

-美国废止投票过程中的种族歧视规定

-美国建立医疗保障制度

-美国废除移民配额制度

-苏联宇航员进行人类历史上第一次太空行走

-新加坡独立

翻译+整理:研究院小青

价投圈讨论:点击此处